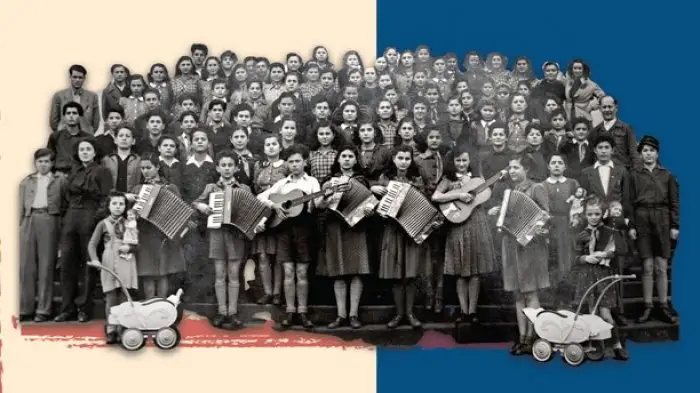

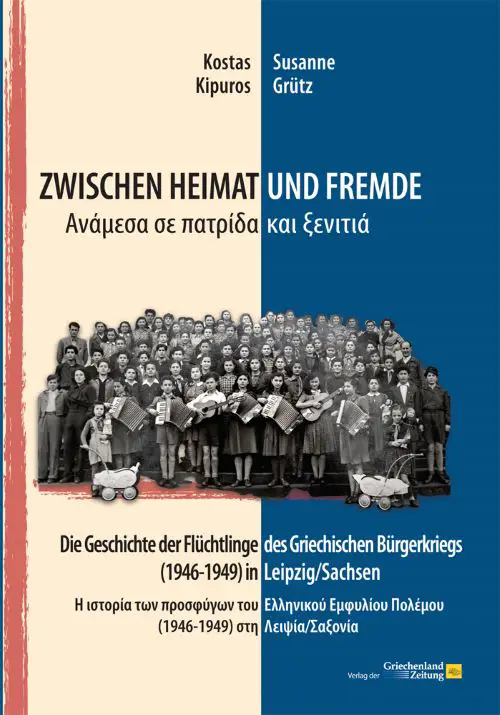

Die Neuerscheinung aus unserem Verlag beschäftigt sich mit der Geschichte der Flüchtlinge des Griechischen Bürgerkriegs (1946-1949) in Leipzig/Sachsen. Eine der fast 30 Zeitzeugen, die zu Wort kommen, ist Efrossini Chatzi.

An meine letzten Tage in Griechenland kann ich mich nicht mehr detailliert erinnern, ich war ja schließlich noch ein Kind von elf Jahren, das Ziegen hütete. Allerdings weiß ich noch, dass wir eines Nachts im Juli oder August 1948 unser Dorf verließen, da die Kämpfe zwischen den Partisanen und den Königstruppen immer näherkamen und an Heftigkeit zunahmen. Es war eine Flucht über Stock und Stein, Berg und Tal. Ich befand mich in Begleitung meines Vaters und einer Schwester. Meine Mutter blieb im Dorf, da sie noch meine verwitwete Schwester und deren zwei kleine Kinder versorgen musste. Ihr Mann war von Wehrmachtssoldaten erschossen worden. Auf der Flucht in Richtung Albanien wurde unser Treck mehrfach von Flugzeugen beschossen. Für lange Gespräche und Begründungen, warum wir das Dorf verlassen mussten, blieb keine Zeit. Ich kann mich jedenfalls nicht an entsprechende Gespräche erinnern. Uns war nur klar, wir mussten schnellstens weg. Mein Vater war gerade von Regierungssoldaten derart brutal zusammengeschlagen worden, dass er sich eine ganze Woche lang kaum bewegen konnte. Wäre er ihnen erneut in die Hände gefallen, hätten sie ihn sofort verhaftet. Zum Zeitpunkt unserer Flucht hatten wir keinerlei Vorstellungen über eine eventuelle Rückkehr. Wir glaubten, nach der Schlacht wieder ins Dorf zu können. Erst als wir schon in die Gegend um Samarina gelangt waren, dämmerte mir, dass es keine schnelle Rückkehr geben würde.

Natürlich war ich traurig, aber irgendwie nahm ich die Situation als unabwendbar hin. Am ehesten hat wohl noch meine Schwester begriffen, was unsere Flucht bedeutete. In einem der Flüchtlingslager in Albanien wurde ich für über einen Monat krank. Kein Wunder, schließlich waren wir schlecht ernährt, verlaust und besaßen nur die Kleidung, die wir am Leib trugen. Mein Vater konnte mir nichts außer einer Decke geben. Unsere Erzieherinnen hatten wenigstens ihre Sachen mitnehmen können. Immerhin bekamen wir eine Tasse Milch pro Tag.

Eines Tages wurden wir ohne Ankündigung nach Tirana und von dort nach Budapest gebracht. Meinen Vater sah ich dort zum letzten Mal. Er umarmte mich und gab mir eine Wassermelone. Wie ich später erfuhr, kam er nach Rumänien, wo er 1954 in Bukarest starb. Eine meiner Schwestern wurde nach Polen geschickt, die ältere nach Taschkent, in die Sowjetunion. Meine Mutter blieb ebenso in Griechenland wie meine älteste Schwester sowie mein Bruder, der wegen seines Kampfes auf Seiten der Partisanen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Unsere Familie − fünf Kinder und die Eltern − war damit in alle Winde zerstreut. Für meine Mutter war es besonders hart. Da sie Analphabetin war, gab es keine Möglichkeit, auf irgendeinem offiziellen Weg etwas zu erfahren oder zu bewirken, die Familie wieder zusammenzuführen.

In Budapest erfuhr ich 1949, dass ich in die damalige sowjetische Besatzungszone − also nach Deutschland − kommen würde. Hatte ich Angst? Ja, natürlich hatte ich Angst. Schließlich kam ich in ein Land, das meine Heimat überfallen hatte. Allerdings legte sich dieses Gefühl zunehmend mit den positiven Erfahrungen, die ich täglich in meiner zukünftigen neuen Heimat machte. Die erste Station mit längerem Aufenthalt − ich glaube, für etwa ein Jahr − war Schloss Dölkau bei Merseburg. Wir waren dort zwischen 300 und 350 griechische Kinder. Ich war eines der jüngsten. 1950 kam ich nach Leipzig. Inzwischen hatte ich die Angst vor Deutschland überwunden.

Auszug aus unserer Neuerscheinung „Zwischen Heimat und Fremde“